帆立稚貝の情報4ページ目となります。

ここまでは下処理方法やウロの解説、レシピの紹介をしてきましたが、このページでは帆立の稚貝の栄養価、旬や産地、また興味深い体の構造など基本的な情報を紹介していきます。

帆立稚貝という食材に興味を持たれたら是非ご一読下さい。

(_ _)> ペコリ

帆立稚貝(ベビーホタテ)の情報 4/8頁

[4頁] 帆立稚貝とは?基本情報など

[8頁] 帆立稚貝の長期での保存法(coming soon)

4頁目の概要

- 帆立稚貝の基本情報を紹介!

帆立稚貝は栄養豊富でヘルシー

稚貝のタンパク質と脂質の量

帆立稚貝の刺し身

帆立稚貝の刺し身それでは早速、帆立稚貝の栄養成分をご紹介していきます。( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

まず、下記の表を御覧ください。帆立稚貝とその他の一般的な貝、計4種の貝の生の状態での100g中のタンパク質と脂質の量です。

| < 100g中のタンパク質と脂質 > | ||

|---|---|---|

| タンパク質 | 脂質 | |

| 帆立貝 | 13.5g | 0.9g |

| はまぐり | 6.1g | 0.6g |

| あさり | 6.0g | 0.3g |

| 牡蠣 | 6.9g | 2.2g |

帆立稚貝を他の貝類と比べると、何とタンパク質の量が約2倍もあります。また、量・比率とも脂質は低い数値となっています。(σロ-ロ)ホホウ…

タンパク質が豊富で低脂質なヘルシー食材。

カロリーは100gで「72kcal」※(1)です。

Point!

- 加熱した場合は、各数値・その他の貝との相対値は変わります。

うま味成分のアミノ酸が豊富

img by illust AC

img by illust AC更に、帆立の稚貝にはうま味成分であるアミノ酸もたっぷりと含まれています。

同じく旨味たっぷりで、味噌汁にすると美味しい出汁が取れる「はまぐり・あさり・しじみ」とアミノ酸の量(生の状態)を比較してみましょう。

| < 100g中の主なアミノ酸 > | |||

|---|---|---|---|

| アスパラギン酸 | グルタミン酸 | ||

| 帆立貝 | 1,100mg | 1,600mg | |

| はまぐり | 520mg | 760mg | |

| あさり | 570mg | 810mg | |

| しじみ | 660mg | 850mg | |

他の3種の貝に比べ、帆立稚貝のうま味成分は突出した数値になっていますね。

グルタミン酸の発見

グルタミン酸の最初の発見は1866年。ドイツの農芸化学の研究者であったカール・ハインリッヒ・リットハウゼン(Karl Heinrich Ritthausen)によって、小麦グルテンの酸による加水分解物から発見されました。その後、1908年に東京帝国大学の池田菊苗博士が、昆布からグルタミン酸を抽出することに成功し、それまで世界に知られていなかった「美味しさの元」の正体を解明。これを「うま味」と命名しました。「Umami Taste」は学術用語として世界的認知を得ています。※(2)(3)

甘みも多い帆立稚貝

img by illust AC

img by illust AC次に、甘みを持つ種類のアミノ酸の数値とアミノ酸の総量を同じように4種の貝で比較してみます。

| < 100g中の主なアミノ酸と総量 > | |||

|---|---|---|---|

| アラニン | グリシン | アミノ酸総量 | |

| 帆立貝 | 610mg | 1,700mg | 11,000mg |

| はまぐり | 470mg | 300mg | 5,100mg |

| あさり | 380mg | 460mg | 5,300mg |

| しじみ | 480mg | 380mg | 6,600mg |

アラニンもグリシンも甘みがあるアミノ酸の一種です。

アスパラギン酸、グルタミン酸と同様に、アラニン、グリシンの量も帆立が突出しています。アミノ酸の総量から見ても一目瞭然ですね。

他の貝と比べて旨味成分が倍量近くある。

旨味の主たる成分はアミノ酸。旨味は5基本味のひとつ。

アラニンとグリシン

アミノ酸の一般的な構造は、炭素に「アミノ基・カルボキシル基」そして「側鎖」が結合しています。側鎖が短いアラニンやグリシンは甘味を持つアミノ酸の代表で、逆に側鎖が長いロイシンやアルギニンなどは苦味を持ちます。※(3)

稚貝は生でも加熱しても旨い

帆立稚貝の味噌汁

帆立稚貝の味噌汁先程の各種アミノ酸の数値は、生の状態となりますので、ここでそれぞれの貝を水煮にした際の数値も見てみましょう。

| < 水煮100g中の主なアミノ酸と総量 > | |||

|---|---|---|---|

| ・アスパラギン酸 ・グルタミン酸 | ・アラニン ・グリシン | アミノ酸総量 | |

| 帆立貝 | 1,400mg 2.100mg | 800mg 2.300mg | 15,000mg |

| はまぐり | 1.300mg 1,900mg | 1,200mg 730mg | 12,000mg |

| あさり | 1,900mg 2,700mg | 1,300mg 1,600mg | 18,000mg |

| しじみ | 1,400mg 1,800mg | 800mg 720mg | 14,000mg |

さすが、濃厚な味噌汁やお吸い物が作れる「しじみ」「はまぐり」「あさり」と言える数値。生の状態よりも加熱することで甘みや旨味の成分が激増し、数値によっては帆立を超えているものもあります。

しかしここで私が力説したいのは・・・、

生でも加熱しても旨味成分が多い

比較した他の貝は、加熱することで本領を発揮するのに対し、帆立稚貝は加熱はもちろん、生でも旨味成分が多いので、レシピの幅が広がると言えますね。

肝機能を高めるタウリンも豊富

img by illust AC

img by illust AC帆立稚貝はタウリン(別名:アミノエチルスルホン酸)が豊富なのも特徴です。

肝機能の向上

血圧の降下

コレステロール値の降下

帆立稚貝の100g中に含まれるタウリンの量は約800mg~1,000mg※(4)となっており、1日の目安量である500mg※(5)を摂取できることとなります。

Point!

- タウリンの効果を期待する場合は3,000~6,000mgが必要と言われています。※(5)

| この項目の各種の成分値に関して 帆立の「稚貝としての成分値」を示す資料が十分に揃わなかったため、「1.帆立稚貝は栄養豊富でヘルシー」の項目における全ての成分値は「成貝としての数値」を参照しています。よって、成長段階における差異があったとしても、それは考慮しておりませんことをご了承下さい。 |

帆立稚貝の養殖について

帆立稚貝の主要な産地は青森

青森県の陸奥湾

青森県の陸奥湾続いては、帆立稚貝の産地を見ていきましょう。

稚貝の産地を類推するために、まずは下記の成貝としての「養殖帆立の収穫量」の表をご覧下さい。

| < 養殖帆立の収穫量 >※単位:t | ||||

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 青森県 | 宮城県 | ||

| 2019年 | 39,400 | 98,400 | 3,300 | |

| 2018年 | 84,893 | 84,279 | 2,759 | |

| 2017年 | 48,445 | 78,851 | 4,695 | |

養殖帆立の収穫量は、近年は青森県がトップで10万トンに迫る数値になっており、東西幅で約40kmある陸奥湾で盛んに養殖が行われています。

次いで第二位が北海道で平均で約5万トン前後、そして一桁下がる数千トン単位で、宮城県が第三位につけています。

帆立稚貝の主要産地は「青森県」

帆立稚貝は養殖の過程で選別されたものになるので、必然的に養殖が盛んな青森県、北海道、宮城県が主な産地と言うことができるでしょう。

宮城県の帆立養殖

宮城県での養殖帆立の収穫量は、2010年までは1万数千トンが常でしたが、東日本大震災が起きた2011年は1,003tまで落ち込みました。しかしそれ以降は業界関係者の努力で徐々に1万トン台に迫るほどの回復を見せ、盛り返しを図っていました。ところが、種苗として移入した半生貝のへい死によって、近年は再び減少してしまいました。今後の回復に期待がかかります。

帆立の漁獲量は北海道がトップ

img by photo AC

img by photo ACちなみに養殖の収穫量ではなく、帆立貝の漁獲量は第一位が北海道となっており、年間おおよそ20~30万トン。

| < 帆立の漁獲量 >※単位:t | ||||

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 青森県 | 全国 | ||

| 2019年 | 338,600 | 800 | 339,400 | |

| 2018年 | 303,573 | 1,194 | 304,767 | |

| 2017年 | 233,993 | 1,959 | 235,952 | |

上の表の数値からも分かるように、全国シェアのほとんどが北海道で水揚げされています。

北海道を例に見ると、この漁獲量には「地巻き式」という広義で養殖の一種ともなる方法(増殖とも言う)によって育成した帆立も含まれているようです※(6)。

Point!

- 地巻き式とは、稚貝の天敵となるヒトデなどを駆除して整備した海に稚貝を放流し、数年育成した後に漁獲するもので、天然の帆立と同様の環境で育ちます。

北海道産の稚貝

地巻きの際にも、稚貝の選別や、巻き切れずに余った稚貝が出るようですが、都内のスーパーで北海道産の稚貝を見かけたことはありません。ネット上では多少販売されていますが、おそらくほぼ道内で消費されているのではないかと思います(あくまでも個人的見解です)。

種苗としての稚貝生産は留萌

北海道の留萌管内

北海道の留萌管内帆立の稚貝は「種苗(しゅびょう)」を目的としての生産もされています。

Point!

- 「帆立の種苗」とは、養殖や放流できるサイズまで成長した稚貝のことで、その状態まで稚貝の育成を行うことを種苗生産と言います。

下記の表は帆立種苗の販売量を示したものです。

| < 帆立種苗の販売量 >※単位:千粒 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | ||

| 2018年 | 2,285,255 | 37,392 | 4,339 | |

| 2017年 | 2,321,065 | 28,364 | 3,551 | |

| 2003年 | 2,007,426 | 12,375 | 6,400 | |

この数値から、種苗としての帆立稚貝の生産は北海道が主要産地であることが分かります。

特に留萌(るもい)管内の漁業では稚貝生産が盛んで、帆立養殖や地巻きを行う産地への供給拠点となっており、帆立の生産において重要な役割を果たしています。

帆立稚貝の種苗生産は主に北海道

特に留萌管内の種苗生産が盛んで道内外へ出荷されている。

留萌管内

留萌管内とは北海道の北西部に位置し、天塩町・遠別町・初山別村・羽幌町・苫前町・小平町・増毛町・留萌市の1市6町1村からなる地域を指します。

稚貝の養殖と砂抜き不要の関係

帆立稚貝は砂抜き不要

帆立稚貝は砂抜き不要帆立稚貝の食べ方の頁でも紹介している通り、帆立の稚貝は「砂抜き不要」です。その理由は、稚貝の養殖方法と関係しています。

帆立の養殖方法としては前述した地巻きの他、垂下養殖があり、多くはこの垂下式で行われています。

海中で育てる垂下式養殖

「ホタテの養殖」img by Wikipedia

「ホタテの養殖」img by Wikipediaあおもりくま,Aomorikuma – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる

帆立貝は本来は海底に棲んでいますが、上の画像の様に海中に吊るしたカゴの中で育てる方法を「篭(かご)養殖」と言います。これは垂下式養殖のひとつです。

垂下式養殖によって砂地に接しないため

垂下養殖では帆立が海底の砂地に接することが無いため、身に砂をかむことがほとんどありません。

Point!

- 垂下式には「耳吊り養殖」という方法もあります。これは帆立の貝殻の耳(蝶番の横)に穴を開けて、いくつもの帆立をロープにつなぎ、それを海中に吊るす方法です。

帆立稚貝の旬と養殖の関係

帆立の稚貝(ベビーホタテ)

帆立の稚貝(ベビーホタテ)帆立稚貝の旬も、やはり帆立の養殖と関係してきます。

帆立養殖の過程において「分散」という作業が行われ、その際に選別され間引かれたものがスーパーなどに並び、私達の食卓に上がります。

Point!

- 分散作業のタイミングが、稚貝が流通する時期になります。

帆立稚貝の大きさの比較

帆立稚貝の大きさの比較上の画像の1~3は帆立稚貝として流通していたサイズと時期です。4は比較用として、帆立の新貝(2年貝)です。

養殖の際の分散作業は一年を通して何度か行われるので、同じ稚貝でも時期によってサイズが違うことが分かります。

帆立稚貝の旬は冬から春

年末年始頃から出回りはじめ3月頃が最も多く、その後は初夏辺りまで見かけます。※東京都内のスーパーでの販売状況に基づいています。

夏から秋に出回る稚貝はお得?

時期による帆立稚貝の大きさの違い

時期による帆立稚貝の大きさの違い例年は遅くとも初夏辺りまでしか見かけない帆立の稚貝ですが、2020年は夏もスーパーに並び、そのまま秋の終わり頃まで出回っていました。

上の画像は春頃に流通している稚貝と2020年の11月末に購入した稚貝の比較です。

帆立稚貝4月(左)と11月(右)

帆立稚貝4月(左)と11月(右)販売が終わる時期の春くらいの稚貝(左)は、いつもなら大きいサイズでお得感があるのですが、晩秋に出回った稚貝(右)は、それより更に大きく!お得感が凄いです!

(*´艸`) ワオ!

Point!

- 2020年に稚貝が晩秋まで流通していたのは、コロナによる飲食業界の不況が関係しているのか、それとは関係なく養殖の生産状況に関係しているのかは不明ですが、今後も期待して秋を待ちたいです。

帆立稚貝のからだの構造

帆立稚貝の貝殻のうんちく

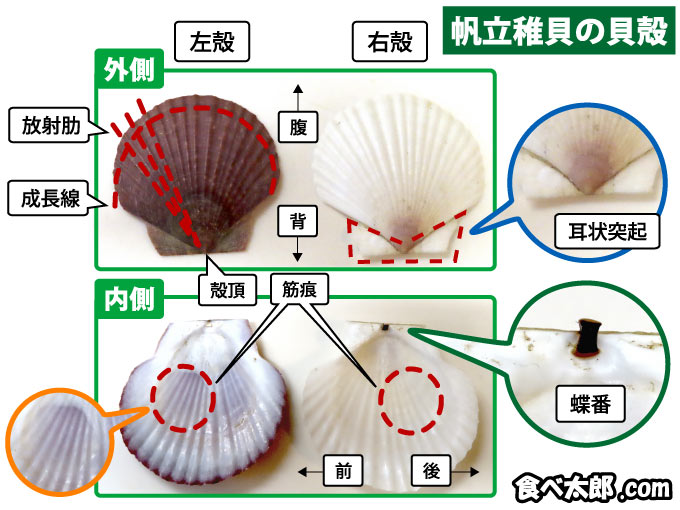

帆立稚貝の貝殻の各名称

帆立稚貝の貝殻の各名称ここからは、帆立稚貝のからだの構造を解説していきます。まずは稚貝の外側、殻から見ていきましょう。

(*・ω-)b

■左殻・右殻

色が濃い方を左殻、白い方を右殻と言います。

■蝶番

貝殻が開閉する際に蝶番の役目を果たします。

■殻頂(かくちょう)

殻が成長する際に最初に発生する殻の原点です。

■放射肋(ほうしゃろく)

殻頂から放射状に伸びます。貝の種類により数が違います。

■成長線

成長と共に殻頂から同心円状に広がる線。樹木の年輪的なもの。

■耳状突起

殻頂の前後にある三角形の突起。実際に耳の機能があるわけではない。

■筋痕(きんこん)

殻を開閉するための筋肉(貝柱)が付着していた痕です。

Point!

- 養殖の項目で紹介した耳吊り養殖は、耳状突起に穴を開けて吊るすことから「耳吊り」と言います。

帆立稚貝の解剖図

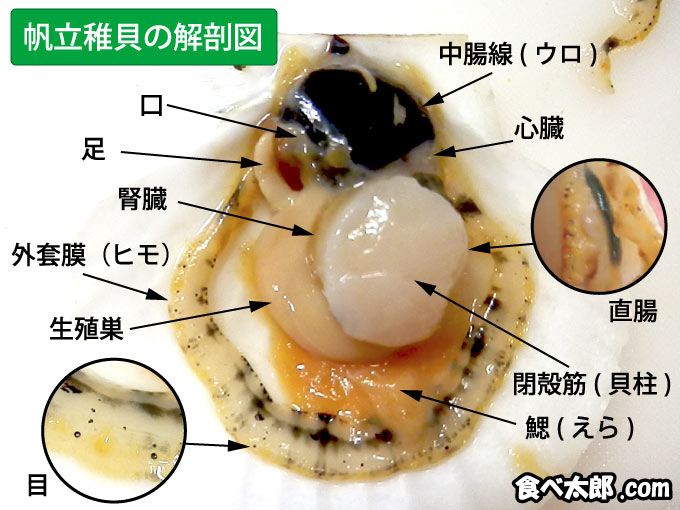

帆立稚貝の解剖図

帆立稚貝の解剖図※上の解剖図は左殻を外し、左殻側にある外套膜と鰓を取り除いた状態になります。

次は貝殻の中、帆立稚貝の身の方の主だった部分を見ていきましょう。

■中腸線

通称「ウロ」と呼ばれる部位。肝臓や膵臓の働きをし、中腸線の内部には胃が存在します。

■外套膜(がいとうまく)

珍味として人気の「貝ヒモ・貝ミミ」が外套膜。貝殻を作り出す器官です。

■鰓(えら)

呼吸をしたり、海水を濾してプランクトンを集める役割の器官。

■閉殻筋

貝殻を開閉するための筋肉。食材や珍味としてお馴染みの「貝柱」がこの部位。からだの向きで言うと中央よりも「後ろ側」に寄っています。

■目

外套膜周辺に並ぶ数十~数百の黒い点が全て目。二層の網膜を持ち、光の明暗を感知します。

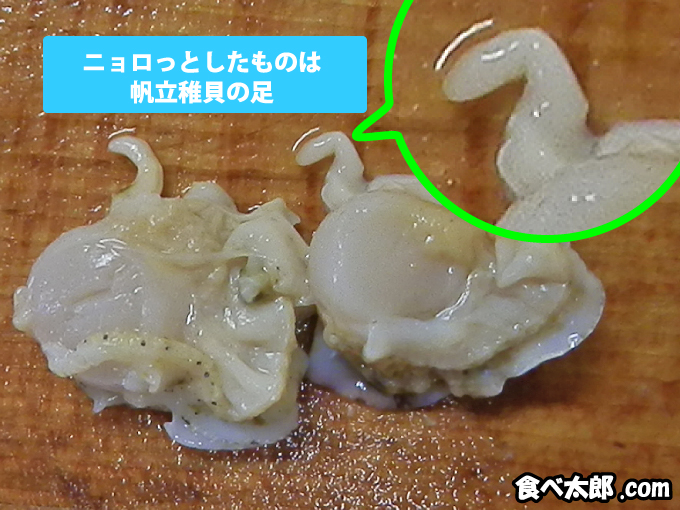

■足

浮遊幼生後の付着期に足糸(そくし)と呼ばれる糸を足から分泌し、岩などに付着して生活します。

帆立稚貝のからだの向き

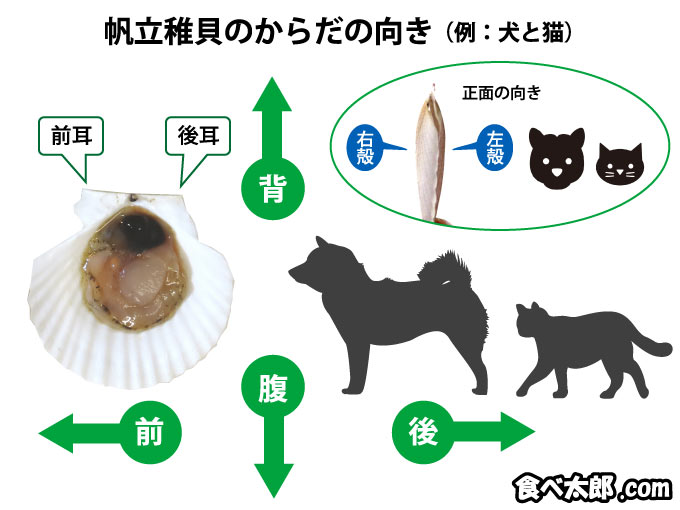

帆立稚貝のからだの向き

帆立稚貝のからだの向き帆立稚貝のからだの向きをご存知ですか?おそらく多くの方は、色が濃い殻の面が正面、白い殻の面が裏面と考えるのではないでしょうか?

それでは上の動物との比較画像をご覧下さい。

■からだの左右

・色が濃い殻の面、つまり左殻は体の左側面です。

・白い殻の面、つまり右殻が体の右側面となります。

■お腹と背中

殻が開く側がお腹、蝶番の側が背中です。

■からだの前と後

・足がある側が前です。

・その反対、貝柱が寄っている側が後です。

■からだの正面

・からだの前の方向から見た平べったい面が真正面です。

■前耳と後耳

・前方向にある耳状突起が前耳(ぜんじ)。

・後方向にある耳状突起が後耳(こうじ)。

Point!

- 帆立は右殻を下向き(海底面)にし、左殻を上向き(海上面)にして生活しています。

帆立稚貝の付着期と落下期

帆立稚貝に付く付着期の稚貝

帆立稚貝に付く付着期の稚貝こちらの画像は帆立稚貝の左殻に付着している、更に小さい稚貝たちです。

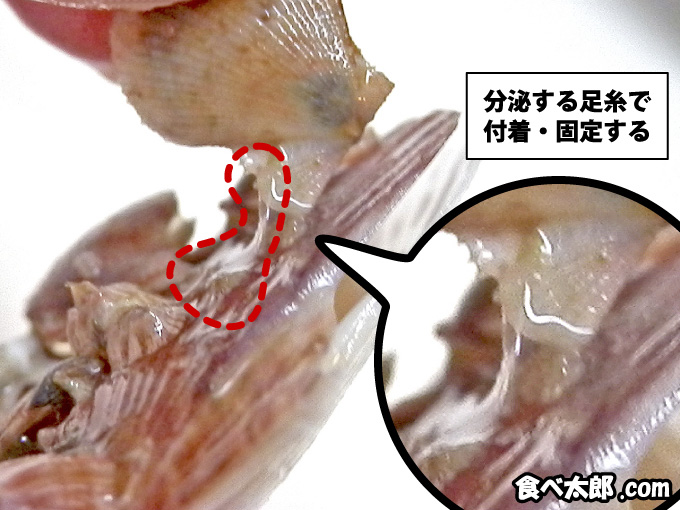

これはただ殻の上に乗っかっているだけではなく、足糸(そくし)というタンパク性の繊維で殻にくっついています。

帆立稚貝の足

帆立稚貝の足 ムール貝の足糸

ムール貝の足糸解剖図の項目でも記載しましたが、足糸は足と呼ばれる器官で合成分泌されます。右の画像はムラサキイガイ(ムール貝)ですが、根っこのようなものが出ていますよね。これも足糸です。

帆立稚貝の足糸

帆立稚貝の足糸画質が良くありませんが(汗、上の画像の赤点線で囲んだ部分に足糸が写っています。

帆立貝は卵からかえると海中を漂い、およそ20日~60日ほどすると海底や岩、または画像のように他の貝など、何かに付着して固着生活に移ります。これを付着期と言います。

Point!

- 1cmほどに成長した付着期の稚貝は足糸の接着力が弱まり海底に落下します。これが落下期です。

付着期・落下期の稚貝

付着期・落下期の稚貝上の画像は右から順に、春に流通していた稚貝、その中に混ざっていた落下期後の稚貝、そして付着していた付着期の稚貝です。

1cmほどで落下期になると考えると、先の画像で付着している稚貝たちは、落下期に移行する直前ギリギリくらいの稚貝だと思われます。

(*・ω-)b

付着期の性質を利用した採苗

帆立稚貝が付着期に何かに付着する性質を利用し、採苗が行われます。網状の採苗器という道具を海中に設置し、それに稚貝を付着させます。それを1cmほどまで育てるのが前述した種苗生産です。その後、養殖や放流用に生産地へ出荷され、それが育てられて私達の食卓へと上ります。

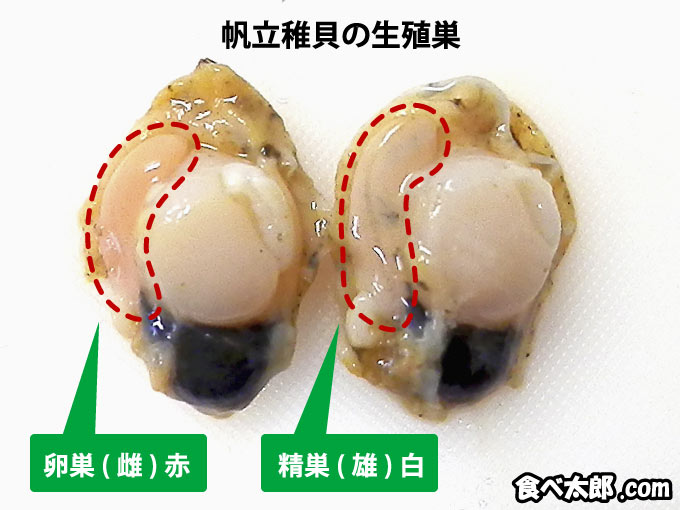

帆立稚貝の雌雄

帆立稚貝の雌雄の生殖巣

帆立稚貝の雌雄の生殖巣帆立の雌雄の違いは、生殖巣の見た目の色から見分けることができ、赤~橙色が卵巣でメス。白~乳白色が精巣でオスです。

上の画像のように、稚貝であっても生殖巣が発達しはじめている個体もあり、そこから雌雄の別を見て取ることができます。

Point!

- 帆立の中には、稀に赤白モザイクの生殖巣を持った卵巣と精巣の両方を有する個体も発生するそうです※(7)。一度は生でお目にかかりたい!

ちなみに帆立は雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)という性質を持っており、

実は最初はみんなオスです。

その後、成長に伴い半数のオスがメスへと性の転換を行い、雌雄異体となります。

(σロ-ロ) ホホウ…

雌雄異体と雌雄同体

「雌雄異体」とは、人間なら人間、犬なら犬といった同じ種の中で、精巣を持つ個体・卵巣を持つ個体と、それぞれ別個体として雌雄が存在していることを指します。対して「雌雄同体」とは、ひとつの個体が精巣も卵巣も有していることで、カタツムリなどがこの雌雄同体の種に当てはまります。

雌雄同体のイタヤガイ

帆立と同じくイタヤガイ科に属するイタヤガイは雌雄同体として知られており、一つの個体の生殖巣が精巣と卵巣からなっています。また、先のカタツムリなど雌雄同体の種であっても、一般的には2匹の間で体外受精が行われますが、イタヤガイに関しては単体で自家受精も可能なようです※(8)。

まとめ

稚貝を深く知って更に美味しい

帆立の稚貝に関する様々な基本情報をお届けしてきました。特にからだの方向の話は知らない方も多いと思うので、会話のネタに面白いのではないでしょうか。

( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

ここまで読んで頂いた方なら、帆立稚貝を今まで以上に美味しく、そして楽しく味わえるようになったことと思います。

ということで、この後のページも会話のネタになりそうな面白い話が続きますので、是非ご一読下さいませ~。

まとめのPoint!

- 稚貝はタンパク豊富で低脂質

- アミノ酸も豊富で旨味抜群

- 稚貝の主な産地は青森

- 稚貝の旬は冬~春